by Administrador/a | 11 gen., 2024 | Les causes de Pere Casaldàliga

Tots els corrents espirituals i teològics ens han estat proposats des del colonialisme. Per tant, cal alliberar-nos i refer-los completament.

Que ningú s’estranyi amb aquesta invitació. De fet, de la mateixa manera que tot el sistema educatiu i que la nostra mirada sobre la vida, també cal que descolonitzem les teologies i les espiritualitats. I aquesta tasca no és només dels religiosos i religioses.

Les espiritualitats, és a dir, la manera de donar sentit a la vida i de viure l’amor més profund, són un repte per a tota persona humana. Tot camí espiritual es basa en una visió teològica, és a dir, parteix d’una concepció de Déu, del món i de la vida. I això influeix molt en la manera d’organitzar la societat i les relacions humanes. Tots els corrents espirituals i teològics ens han estat proposats des del colonialisme. Per tant, cal alliberar-nos i refer-los completament.

En expressar en els llibres la saviesa inherent a aquestes tradicions espirituals, el llenguatge i la lògica segueixen sent els de la societat dominant. El colonialisme té moltes formes, nivells i disfresses i hem d’estar sempre alertes.

Un primer pas important és entendre com les teologies cristianes legitimaven la colonització: a aquestes terres, que anomenem Brasil i Amèrica Llatina, s’hi va arribar amb la bandera de l’empresonament i l’objectivació, per no dir la bestialització, de cossos no blancs. Malauradament, la Teologia que va recolzar i legitimar el cristianisme occidental no només en va ser connivent, sinó que va participar en la tasca de transformar els pobles originaris del continent africà en esclaus, legitimant el poder suprem del colonitzador que pretenia representar Déu.

El poble indígena Xavante, de la regió de l’Araguaia, va tenir una forta influència catòlica a la dècada dels 70.

Durant segles i fins avui, les tradicions espirituals dels pobles originals i les comunitats afrodescendents han estat la resistència en moltes comunitats víctimes del colonialisme. Tanmateix, avui en dia, sovint també es veuen obligats a expressar-se en la llengua i en les categories de les cultures dominants. Conviuen amb l’economia capitalista per sobreviure. A més, és gairebé inevitable que, en expressar en els llibres la saviesa inherent a aquestes tradicions espirituals, el llenguatge i la lògica segueixin sent les de la societat dominant.

El colonialisme té moltes formes, nivells i disfresses i hem d’estar sempre alertes. Tanmateix, com els dos que escrivim aquesta pàgina som sacerdots cristians i parlem amb els peus i el cor a Amèrica Llatina, víctima del projecte europeu del Cristianisme colonial, demanem permís per centrar la nostra reflexió en les espiritualitats i teologies descolonials cristianes.

Segurament, els i les que accepteu la nostra invitació us pregunteu com viure espiritualitats i fer teologies descolonials en la pràctica. Sense voler tancar el tema, proposem alguns elements i precaucions que ens poden ajudar en aquest esforç profètic:

1) Reprendre el principi segons el qual tota bona teologia procedeix de la praxi transformadora.

Des dels anys 70, els teòlegs de l’alliberament ens diuen que el primer acte és la praxi. D’ella se’n deriva l’elaboració teològica. Per a una teologia decolonial, la pràctica ja ha de ser abans de res anticolonial i fins i tot postcolonial.

Als anys 60, desobeint l’orientació sempre conservadora de les jerarquies eclesiàstiques, a Amèrica Llatina i al Carib, cristians de diverses Esglésies van participar en moviments socials transformadors i es van adherir a la praxi revolucionària. Pastors i teòlegs van començar a reflexionar sobre la fe, ja no basada en l’obediència, sinó en la desobediència civil. Les teologies van aprofundir en la dimensió evangèlica de la protesta i la revolta i ja no de la submissió. Avui cal tornar als fonaments d’aquestes teologies, construïdes a contracor de la societat dominant i de les Esglésies. Va ser així, que van sorgir les teologies cristianes des de baix, és a dir, des dels moviments populars, fruit del camí dels pobles indígenes i les comunitats negres.

2) Deslegitimar les teologies colonials del cristianisme i del neocristianisme, actualment encara tan freqüents en seminaris i púlpits.

Des de la celebració del 5è centenari de la conquesta, l’any 1992, papes, bisbes i autoritats evangèliques han demanat perdó als pobles indígenes i comunitats negres pels pecats que els cristians en el passat van cometre contra aquests pobles.

Ara, malauradament, aquest tipus d’espiritualitat i teologia que legitimava la conquesta, l’esclavitud i altres crims socials, persisteix encara avui en no pocs cercles catòlics, evangèlics i pentecostals.

Alguns varen dir que es tractava dels pecats comesos “per alguns fills de l’Església”. No obstant això, els que van cometre aquests pecats van ser papes i bisbes, representants oficials de la institució, i ho van fer perquè l’espiritualitat i la teologia oficials no només permetien aquests pecats, sinó que també per què els van promoure com a necessitat de la missió.

L’esglèsia evangèlica brasilera és un poder polític i cultura de molt força al país. Foto: Isac Nóbrega/PR

Ara, malauradament, aquest tipus d’espiritualitat i teologia que legitimava la conquesta, l’esclavitud i altres crims socials, persisteix encara avui en no pocs cercles catòlics, evangèlics i pentecostals. La manera com, fins avui, sectors de la jerarquia catòlica tracten les dones no és casual.

L’homofòbia manifestada per nombrosos sacerdots, pastors i grups cristians té els seus fonaments en aquesta mateixa comprensió de la fe. El racisme religiós, responsable d’agressions i atacs a les cases de pregària indígenes i afrodescendents, no es deu només al desconeixement dels fanàtics religiosos.

No es pot construir teologia i espiritualitat decolonial sense revelar la contradicció amb l’Evangeli de Jesús continguda en algunes espiritualitats i teologies encara vigents.

El menyspreu per la sacralitat de la Terra i la mercantilització de la natura provenen de la mateixa font. Hi ha una teologia i una espiritualitat que legitimen aquests crims. No es pot construir teologia i espiritualitat decolonial sense revelar la contradicció amb l’Evangeli de Jesús continguda en algunes espiritualitats i teologies encara vigents.

La fe en un Déu d’Amor requereix una interpretació de la Bíblia amorosa, inclusiva i basada en la Vida, de la mateixa manera com Jesús va proposar el dissabte al servei de l’ésser humà i no al revés. Les teologies decolonials comencen per ser anticolonials i esdevenen postcolonials. Finalment, esdevenen decolonials, perquè parteixen de principis propis i autònoms.

3) Amb colors, amb moviments, amb olors i amb sabors del Sud, abraçar les teologies inscrites en els cossos i fetes des de la corporalitat.

Abraçar el cos de la dona, el cos indígena i negre, els cossos diferents i bells de la diversitat de gènere és el fonament de les teologies decolonials que redescobreixen la bellesa de l’erotisme, l’espiritualitat del plaer i la dignitat de les revolucions que proposen restaurar la vida de les persones i l’Univers. Tot això ens fa ésser testimonis de l’acció de l’Esperit Diví en l’encantament dels esperits del bosc (els Encantats), en la saviesa dels avantpassats, en la força dels Orixàs i en el somriure negre i indígena de la Vida.

Pere Casaldàliga a les comunitats de la seva Prelatura.

Aquest cos a abraçar és el mateix cos que les colonialitats de poder, coneixement i ésser, descrites per Anibal Quijano, continuen optant per negar, esclavitzar, ferir. Ara bé, és en aquest cos on, a partir del dret que, com deia Paulo Freire, cada subjecte ha de dir la seva paraula, podem ballar la seva dansa i esperar amb l’espiritualitat que ens impulsa l’acció de l’Esperit.

És en la dimensió del cos de la terra on es manifesta en la vida, tot i que encara gemega i espera la manifestació dels fills i filles de Déu (Rm 8, 19-22). És en la comunió de l’univers, el seu temple i residència (1Co 6,19; 3:16), on es manifesta l’Amor que crea i recrea maneres de manifestar la seva energia creadora. Així, creiem que l’Amor Diví és sempre nou, cada matí i, en aquest moment, recrea l’univers. Està a cada molècula i cada cèl·lula de la vida. Està amb nosaltres i en nosaltres per restaurar les relacions i transformar el món. La norma és l’inesperat. Tots som éssers d’esperança i podem somiar. Aquest somni s’adapta a tots i a tothom. Si estem en això és perquè estàvem marcats per l’Amor Major. Per a nosaltres, que escrivim aquestes línies, Jesús de Natzaret és qui ens obre el cor i ens envia cap a la descolonialitat i a ser testimonis de la Divina Tendresa de l’Esperit present en la diversitat de cultures i religions, com en tot moviment d’Alliberament i de Vida.

Així, encara que de manera incompleta, us convidem a completar aquest camí, perquè es tracta de construcció col·lectiva.

Amb l’esperança que vosaltres, que ens llegiu, respongueu a aquesta invitació: la decolonització de les nostres teologies i espiritualitats es materialitza en el terreny de la vida real, on l’amor es materialitza i ens permet veure els rostres i escoltar les veus de la multitud de germans i germanes que el colonialisme va intentar silenciar.

Marcelo Barros [1]i Josias Vieira[2]. Publicat a l’Agenda Llatinoamerciana 2024.

[1]– Marcelo Barros és monjo benedictí (78), teòleg i escriptor. Al Brasil, assessora les comunitats eclesials de base i els moviments socials.

[2]– Josias Vieira és pastor de l’Església Baptista de Coqueiral, teòleg de formació, però ecologista de conversió i fundador del Moviment Nosaltres en la Creació – Abya Yala.

Read more

by Administrador/a | 5 gen., 2024 | Les causes de Pere Casaldàliga

Com cada any (i ja en van 34!), l’Associació Araguaia i, ara, la seva “filla”, la Fundació Pere Casaldàliga, organitzem una campanya de sensibilització al voltant d’alguna de les causes que en Pere Casaldàliga ens va inspirar amb el seu exemple.

Per aquest 2024, aprofundirem en el tema que ens proposa l’Agenda Llatinoamericana Mundial: La decolonització del món i de la vida. Una reflexió sobre les nostres pròpies arrels culturals, costums, formes de veure el món i tots els àmbits de la vida que la colonització ha infectat i que ens fa partícips d’un model planetari que des de fa molt temps és insostenible.

Decolonitzar implica permetre que la diversitat de civilitzacions i les seves cultures es desenvolupin amb les seves pròpies cosmovisions, costums i estils de vida.

L’única convenció a complir és que no ha d’haver-hi pretensions colonitzadores. Ni eurocèntrics, ni asiaticocèntrics, ni americocèntrics, ni indigenocèntrics, ni andinocèntrics, ni africanocèntrics, ni arabigocèntrics, ni llatinoamericanocèntrics, ni cap altra cosmovisió que s’atribueixi la missió d’exportar a totes les nacions la seva única veritat.

Som susceptibles de pretendre imposar la nostra veritat, de reconèixer l’“error” de qui pensa diferent, de fer el que faci falta per desplaçar aquest món caduc i donar pas a un de nou, suposadament més just, però igualment imposat.

Creiem que és un tema trascendental, que ens afecta a tots i totes no només de manera abstracta i llunyana, sinó que de forma molt íntima en molts dels pensaments, paraules, accions i formes de veure la vida. La Campanya d’enguany doncs, ens proposa també un creixement personal.

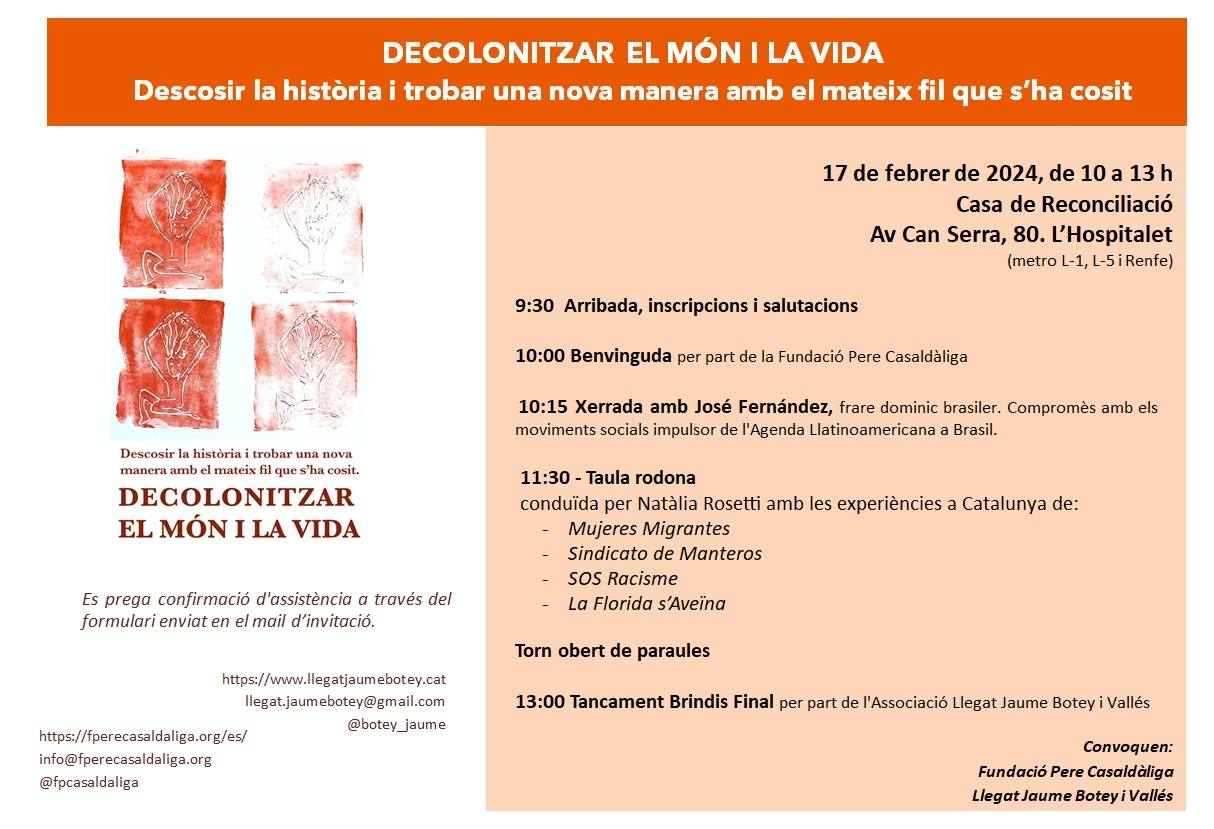

El 17 de febrer tindrà lloc La Trobada, l’acte central de la Campanya, que enguay organitzem juntament amb el Llegat de Jaume Botey i Vallés, a l’Hospitalet de Llobregat. Per aquell dia us proposem:

9:30 Arribada, inscripcions i salutacions

10:00 Benvinguda

10:15 Xerrada amb José Fernández, frare dominic brasiler, assessor de diversos moviments socials i coordinador de l’Agenda Llatinoamericana Mundial en aquell país.

11:30 Taula rodona, conduïda per Natàlia Rosetti, on coneixerem les experiències de:

Torn obert de paraules

13:00 Tancament i brindis final

Read more

by Administrador/a | 7 maig, 2023 | Les causes de Pere Casaldàliga

El món està experimentant actualment els efectes devastadors de la pandèmia causada per la COVID19. Tenim un sistema sanitari col·lapsat per poder atendre persones amb coronavirus o a aquelles que necessiten tractament per a les seqüeles que els provoca. Una guerra devastadora, duta a terme per Rússia contra Ucraïna i els seus aliats. Retallades en sanitat, educació i cultura; privatització de l’educació i homogeneïtzació de l’ensenyament; creixement de les taxes de fracàs i d’abandonament escolar. Augment d’agrotòxics en la nostra alimentació, amb el vist i plau dels “representants del poble”; extermini deliberat de negres pobres i de dones.

L’escenari caòtic, d’incerteses i desmantellament de conquestes populars, fruit de les accions deliberades del neoliberalisme globalitzat, materialitzat en un conjunt de crisis (crisi política, ambiental, econòmica, sanitària, educativa…), augmenta la vulnerabilitat i les incerteses, especialment de les classes populars.

Davant les incerteses, la societat busca alternatives per mitigar els seus dilemes. L’educació encara es veu com una de les estratègies per afrontar les crisis humanitàries, especialment les desigualtats i les injustícies socials.

“Ensenyar requereix entendre que l’educació és una forma d’intervenció en el món”

Paulo Freire

En aquesta perspectiva, ens inspirem en el pensament del fi lòsof Theodor Adorno, en defensar, l’any 1969, l’educació per a l’emancipació com a única manera d’evitar la repetició de la barbàrie que va portar a Auschwitz a Alemanya, en temps de Hitler. “Qualsevol debat sobre objectius educatius no té sentit ni importància davant d’aquest objectiu: que Auschwitz no es repeteixi” (ADORNO, 1995, pàg. 119)

En una perspectiva semblant, Paulo Freire, educador brasiler, proposa l’educació com una possibilitat emancipadora. Concep l’educació com un acte eminentment polític, que cal entendre com la pràctica de llibertat; Freire va idealitzar un projecte educatiu basat en la realitat concreta de la classe obrera, amb la fi nalitat de promoure, des d’una lectura crítica del món i de la paraula, la formació de la consciència fi ns que els treballadors i les treballadores esdevinguin subjectes de les seves accions i la seva història. Pel que fa al paper de l’educació, deia Freire (1996, pàg. 61), “ensenyar requereix entendre que l’educació és una forma d’intervenció en el món”.

Partint dels mateixos supòsits que l’autor, Pere Casaldàliga, quan va arribar a la regió d’Araguaia, al nord-est de Mato Grosso, l’any 1968, on predominava l’analfabetisme, l’absència de polítiques públiques de salut, educació o treball i una intensa concentració de terres, les conseqüències del qual van ser/són l’explotació de la classe obrera i els freqüents confl ictes per la Reforma Agrària, va veure en l’educació un instrument de lluita i una possibilitat d’alliberar la població pobre i exclosa dels programes socials. Per això, l’educació, en aquella època, es pensava des de la perspectiva d’una educació que “està guiada pel diàleg de la Pedagogia Crítica, amb objectius polítics d’emancipació, de lluita per la justícia i la igualtat social”. (CALDART, 2004, pàg. 18).

Petjades educatives a Araguaia. L’educació com a instrument de lluita i transformació social

Una lectura atenta de les petjades que ens han deixat les lluites en defensa dels camperols, dels indígenes, de la sanitat o de l’educació que van tenir lloc a la comarca de l’Araguaia, a l’Amanzònia brasilera, ens pot aportar elements importants per a la reinvenció de les lluites actuals.

Amb l’arribada de Pere Casaldàliga, la regió va veure néixer una nova manera de ser Església i de fer Educació. L’Església, sota la direcció de Casaldàliga, a més de les qüestions essencialment religioses, també va assumir qüestions socials amb el ferm propòsit de construir mecanismes d’emancipació dels pobres i vulnerables: indígenes, camperols i treballadors de la regió.

La Glocalització de l’Educació a la Regió de l’Araguaia a través de la Finestra de Casaldàliga

Durant la seva etapa com a bisbe de la Prelatura de São Félix do Araguaia, Casaldàliga sempre va donar suport als grans projectes educatius de la regió i va estar present a totes les Mostres Regionals d’Educació de l’Araguaia. Amb motiu de la 5a Mostra, va fer una declaració molt lúcida i impactant que va posar de manifest la seva concepció i les confi guracions de l’educació forjades a l’Araguaia. Va abordar l’educació des de la perspectiva de la Glocalització, terme que va utilitzar molt i que es refereix a l’acció local amb pensament global.

Segons Casaldàliga, la naturalesa, la rellevància i els efectes de significat, produïts dins i des de l’educació a l’Araguaia, són suficients per atribuir-li un caràcter de “glocalització”.

Va continuar dient:

«Modestament, però també amb satisfacció històrica, podem recordar que a la nostra contrada, en aquest racó de món entre l’Araguaia i el Xingú, des del Pará fi ns al “travessão”, gràcies a determinats governs populars i amb l’ajuda de la Prelatura, la glocalització i l’educació per a la glocalització ha estat una constant: En l’aplicació del mètode de Paulo Freire, en plena dictadura militar (que ens va costar la coneguda repressió); al famós «Gimnàs Estatal de l’Araguaia GEA»; en l’activitat constant de recerca, d’arxiu, de publicacions… En les iniciatives culturals de l’«Araguaia Pão e Circo», en el teatre de grups juvenils, en les activitats dels grups de “comadres”, en l’estimulació de la capoeira i altres manifestacions de la cultura popular; en l’opció pastoral de la mateixa Prelatura, com a ministeri alliberador i en xarxa de comunitats. En l’activitat indigenista, en les activitats de l’«Associació d’Educació i Assistència Social Nossa Senhora da Assunção, ANSA»; en les experiències d’èxit en la formació del professorat, en cursos ad hoc, com Inajá, Arara Azul, GerAção, Proforma, Parceladas i aquesta Mostra Regional d’Educació de l’Araguaia… En l’obertura constant cap a les lluites del Brasil i d’Amèrica Llatina en general, especialment les de l’estimada Centreamèrica; en l’experiència de la solidaritat, de la intersectorialitat, millor dir. São Félix do Araguaia és un referent de Glocalització humil, però real: Som entre l’Araguaia i el Xingu, som a Amèrica Llatina, som al món! (CASALDÀLIGA, 2004, conferència a la 5a Mostra Regional d’Educació de l’Araguaia).

Solidaritat que ve, solidaritat que va

Segons Casaldàliga, (op. cit), l’educació a l’Araguaia, “un autèntic referent de la Glocalització”, és present a Amèrica Llatina i al món. Una lectura crítica de les petjades que ens deixa l’educació duta a terme a la Prelatura de São Félix do Araguaia entre 1970 i 1990, confirma el potencial i les possibilitats que es van desenvolupar a partir dels diversos projectes educatius alliberadors que afavoriren la visibilitat social de la classe treballadora, que van posar damunt la taula temes com el dret a la terra, a la salut, al medi ambient, a la diversitat i als Drets Humans, tal com defensen Adorno, Paulo Freire i Pere Casaldàliga. Experiències com aquestes desenvolupades a l’Araguaia ens poden donar les claus per l’esperança, perquè, segons el poeta Thiago de Mello:

És moment sobretot

de deixar de ser només

la solitària avantguarda

de nosaltres mateixos.

Es tracta d’anar a l’encontre.

(Dura al pit, crema la clara

veritat dels nostres errors.)

Es tracta d’obrir camí.

Els que vindran, seran poble,

i saber seran, lluitant.

Lourdes Jorge i Luiz Paiva

São Félix do Araguaia, MT

Aparegut primer a l’Agenda Llatinoamericana Mundial del 2023

Read more

by Administrador/a | 8 des., 2022 | Les causes de Pere Casaldàliga

Tan sols hi ha un problema, només un, a tot el món!: Tornar als homes un significat espiritual, inquietuds espirituals. Fer que caigui sobre ells una pluja que s’assembli a un cant gregorià. Antoine de Saint-Exupéry

La Utopia no és una quimera sinó un desafiament. Per això ens hem de preguntar com anem d’Utopia.

Preocupats per la construcció diària de la política com a art d’allò possible, ¿perdem de vista allò que sembla impossible i tanmateix és necessari? Ens hem de conformar amb escollir governs més o menys d’esquerres i continuar, submisos o derrotats, dins del sistema capitalista de dreta? Què en queda de la vella disjuntiva capitalisme-socialisme?

Ja no és possible el socialisme? Hem arribat tard? No continua essent la Utopia “necessària com el pa de cada dia”?

No falta pas qui afirmi que ja ha passat l’hora de les dretes i les esquerres. A aquesta afirmació l’humorista li respon: “Que no hi hagi dreta ni esquerra, no vol pas dir que no hi hagi un dalt i un baix”; “els que tenen i els que no tenen”, com diria Cervantes. Ja no és possible el socialisme? Hem arribat tard? No continua essent la Utopia “necessària com el pa de cada dia”?

Però quin socialisme o socialismes? Advoquem per un socialisme nou. Amb la novetat d’una democràcia radicalitzada, universal, econòmica, social i cultural. “No hi haurà socialisme -afirma Boaventura de Sousa Santos- però sí socialismes. Tindran en comú el reconèixer-se en la definició de socialisme com a democràcia sens fi”.

Ens preguntem: quins canvis hem experimentat en funció de les lliçons que ens ha donat la història? Quines actituds, quines accions cal esperar avui d’una militància socialista? Ningú neix socialista, el socialista es fa. Personalment i comunitàriament. Hi ha valors referencials, això sí, que són els pilars mestres del socialisme nou: la dignitat humana, la igualtat social, la llibertat, la corresponsabilitat, la participació, la garantia d’aliment, de salut, d’educació, de vivenda, de feina, l’ecologia integral, la propietat relativitzada perquè sobre seu pesa una hipoteca social.

Un socialisme que en mereixi el nom, rebutja, per definició, qualsevol dictadura i qualsevol imperialisme; i també qualsevol democràcia que només sigui formal.

“No hi ha pas cap estructura socialista- insisteix Fra Betto- que produeixi, per efecte mecànic, persones de tarannà generós, obertes a compartir, si no s’adopta una pedagogia capaç de promoure permanentment la superació moral, capaç de fer del socialisme el nom polític de l’amor”. “És il·lusió voluntarista -adverteix Wladimir Pomar- establir formes rígides per a les transformacions necessàries i per a la radicalització de la democràcia… Elles, les transformacions, depenen de molts de factors que transcendeixen el nostre senzill desig i demanen temps i suor. Sense una visió clara al respecte, qualsevol socialisme corre el risc de patinar, tant cap al democratisme caòtic com cap a l’autoritarisme”. Evidentment un socialisme que en mereixi el nom, rebutja, per definició, qualsevol dictadura i qualsevol imperialisme; i també qualsevol democràcia que només sigui formal.

Treballar en xarxa significa fer-ho d’una manera horitzontal però coordinada, créixer des de sota i de forma descentralitzada, alimentar l’autogestió i l’acció directa.

Agustí de Semir constata que “conegudes les trampes de la democràcia n’hi ha molts que se situen fora del sistema i parlen de treballar en xarxa. Fan la lluita des d’un altre punt de partida, amb fòrums socials, ocupació de terra, acollida d’emigrants, mitjans de comunicació alternatius, etc. Treballar en xarxa significa fer-ho d’una manera horitzontal però coordinada, créixer des de sota i de forma descentralitzada, alimentar l’autogestió i l’acció directa”.

“Socialisme, per tant, -afirma Paul Singer- vol dir una economia organitzada de manera que qualsevol persona o grup de persones pugui accedir a crèdits per poder adquirir els mitjans de producció que li calen per desenvolupar les activitats que triï. Això implica, evidentment, l’eliminació de la pobresa, de l’exclusió social…”.

El sociòleg François Houtart proposa quatre principis-objectius per a un nou socialisme:

- Prioritat d’un ús renovable dels recursos naturals.

- Predomini del valor d’ús per sobre del valor de canvi.

- Participació democràtica en tots els sectors de la vida col·lectiva.

- Interculturalitat.

Anunciem i intentem viure, amb humilitat i amb passió, una esperança coherent, creativa, subversivament transformadora.

La Utopia continua, malgrat tots els malgrats. Escandalosament desactualitzada en aquesta hora de pragmatisme, de productivitat sense parar, de postmodernitat escarmentada. La Utopia de la qual parlem la compartim amb milions de persones que ens han precedit; donant fins i tot la sang, i amb milions que avui viuen i lluiten i marxen i canten. Aquesta Utopia està en construcció; som obrers de la Utopia. La proclamem i la fem; és do de Déu i conquesta nostra. Amb aquesta “agenda utòpica” a la mà i al cor, volem “donar raó de la nostra esperança”; anunciem i intentem viure, amb humilitat i amb passió, una esperança coherent, creativa, subversivament transformadora.

Pere Casaldàliga

Agenda Llatinoamericana Mundial de 2009

Read more

by Administrador/a | 4 des., 2022 | Les causes de Pere Casaldàliga

Benvolgut i benvolguda,

A continuació podràs veure un resum de les activitats i projectes més destacats que hem fet a la Fundació en aquest 2022.

Gràcies per acompanyar-nos i per haver-ho fet possible!

Read more

by Administrador/a | 25 nov., 2022 | Les causes de Pere Casaldàliga

Aquesta frase del sacerdot i teòleg cristià ortodox rus Alexander Men (1935-1990), últim sacerdot assassinat pel KGB soviètic, pot desconcertar als qui recorden 2000 anys de cristianisme, amb nombrosos màrtirs, sants i santes, catedrals, Sumes Teològiques i missions evangelitzadores.

Alexander Men no es limita a lamentar els pecats i nafres d’una Església santa i pecadora, ni diu que el cristianisme encara no existeixi, sinó que intueix que el cristianisme encara no ha desenvolupat totes les seves immenses potencialitats evangèliques, espirituals i teològiques. Més que mirar amb nostàlgia un passat cristià que ja no existeix, hem d’anar endavant per a evangelitzar el món d’avui secularitzat, agnòstic i postmodern.

Intentem desenvolupar i concretar la intuïció d’Alexander Men:

- El laicat, que constitueix la immensa majoria del Poble de Déu, que ha rebut el baptisme i la unció de l’Esperit, ha quedat marginat i passiu en una Església clerical.

- La dona no ocupa, a l’Església patriarcal i masclista d’avui, el lloc que el Senyor li ha destinat i que l’evangeli anuncia.

- L’Esperit Sant ha quedat relegat i oblidat en la pràctica, amb la qual cosa el cristianisme, sobre tot el cristianisme llatí, queda reduït a doctrines, lleis i ritus, sense una vivència espiritual ni una veritable alegria.

- La identitat cristiana no ha tingut prou en compte la presència salvífica de l’Esperit del Senyor en totes les religions i cultures, també en la ciència i antropologia moderna.

- El magisteri eclesial, la teologia i la pastoral no han pres de debò el que als petits i senzills han estat revelats els misteris del Regne i que els pobres són un lloc de revelació.

- El cristianisme s’ha obert tard i tímidament a l’ecologia, que ofereix immenses perspectives teològiques, espirituals i pràctiques.

- Una lectura molt literal i fonamentalista de l’Escriptura, des del Gènesi a l’Apocalipsi, genera al Poble cristià una visió de l’origen i de la fi de la vida còsmica i personal, incompatible amb el pensament científic i humanista modern i amb el món juvenil.

La llista de temes pendents es pot estendre i concretar molt més: economia, discriminació social, sexual i ètnica, refugiats, armamentismo guerra i no violència, obertura a un ministeri ordenat no célibe, participació de la comunitat eclesial en l’elecció i formació dels seus pastors etc.

Una sinodalidad eclesial ben compresa i viscuda, pot iniciar processos i discerniments que ajudin al fet que el cristianisme “que no ha fet més que començar”, creixi i doni fruit en el món d’avui. Llavors, el cristianisme, avui encara incipient, creixerà i donarà molt de fruit, com els sarments estretament units a Jesús, la veritable vinya (Juan 15). Alexander Men tenia raó.

Victor Codina.

[Publicat abans al blog de Cristianisme i Justícia.]

Read more

Recent Comments